Im Freitag vom 12.01.2007 schreibt Michael R. Krätke – Professor für Wirtschafts- und Steuerrecht an der Universität von Amsterdam – über die „Die Armen und die Superreichen“: Erstmals gibt es verlässliche Daten zur Verteilung von Einkommen und Privatvermögen in der Welt von heute.

http://www.freitag.de/2007/02/07020601.php

Vor etwas mehr als 250 Jahren stellte die Akademie von Dijon 1754 eine der damals beliebten Preisfragen: „Was ist der Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen? Wird sie durch das natürliche Gesetz autorisiert?“ Jean Jacques Rousseau beteiligte sich an der Antwort mit der Abhandlung Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen. Soziale und politische Ungleichheit, schrieb er darin, sei weder natürlich noch gottgewollt noch Konsequenz der natürlichen Ungleichheit der Menschen. Sie entstehe vielmehr mit und durch das Privateigentum, durch private Aneignung und Ausbeutung aller Reichtümer der Erde – und sie bedürfe der Legitimation, der Zustimmung aller (oder doch vieler). – Seither gilt die Erklärung der sozialen Ungleichheiten als Schlüsselfrage der Sozialwissenschaften, seither zielt die Kritik der bürgerlichen Gesellschaft auf die Struktur der sozialen Ungleichheit und der damit verbundenen Unfreiheit für die große Mehrheit.

Es ist hinreichend bekannt, dass derzeit zwei Milliarden Menschen von weniger als einem Dollar pro Tag leben müssen, die Hälfte der Weltbevölkerung von knapp zwei Dollar. Wir wissen, dass die soziale Ungleichheit weltweit rasch zunimmt, innerhalb der einzelnen Länder und Regionen ebenso wie zwischen „armen“ und „reichen“ Ländern. Zu Rousseaus Zeiten – so scheint es nach der Datenlage – war die ökonomische Ungleichheit zwischen den Weltregionen noch gering. Geringer jedenfalls als innerhalb der einzelnen Länder. Nach 1800 änderte sich das gründlich, und um 1900 herum betrug das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Einkommensniveau in den reichen Ländern des „Nordens“ und dem in den armen Ländern des „Südens“ bereits 1 : 4. Ein Jahrhundert später, in der Ära der Globalisierung, haben wir ein Verhältnis von 1 : 30.

Heißes Eisen

Folglich wird die Kluft zwischen Armut und Reichtum weltweit immer größer, auch wenn die absolute Zahl der Armen in jüngster Zeit rückläufig scheint. Vorrangig eine Folge des Aufstiegs der „Schwellenländer“ China, Indien, Brasilien, Südkorea und Türkei. Nach wie vor leben aber 2,8 Milliarden Menschen auf der Welt in Armut, 1,3 Milliarden davon in extremem Elend. In Deutschland, einem der reichsten Länder, stieg die Zahl der Armen auf einen Bevölkerungsanteil von 13,5 Prozent, wie mittlerweile zwei „Armutsberichte“ der Bundesregierung eingestehen. Ein Armutszeugnis für sieben Jahre rot-grüner Regentschaft.

Wissenschaftliche Studien darüber, wie sich Armut und Reichtum verteilen, sind Mangelware. Für die globale Einkommensentwicklung reichen die aktuellsten Daten nur bis 1998. Für Weltbank und IWF war die soziale Ungleichheit im Weltmaßstab nie ein Thema von Rang. Für die Vereinten Nationen schon. Sie haben zuletzt mit dem Weltsozialbericht 2005 das rapide wachsende ökonomische Gefälle zwischen den Weltregionen wie innerhalb einzelner Länder als entscheidende Ursache von Gewalt und (Bürger-)Kriegsgefahr benannt und bezweifelt, ob das Millenniumsziel des Kopenhagener Weltgipfels von 1995, die extreme Armut in der Welt zu halbieren, je erreicht werden kann.

Kurz vor dem Jahreswechsel hat nun das World Institute for Development Economics Research (WIDER) der UN-Universität in Helsinki eine neue Studie veröffentlicht, die erstmals für mehr als 94 Prozent der Weltbevölkerung die Verteilung von Einkommen und Vermögen sowie deren Entwicklung bis zum Jahr 2000 detailliert untersucht. Damit wird eine große Forschungslücke annähernd geschlossen, die von der Bundesregierung mit ihrem Armutsbericht 2006 vornehm beklagt wurde. Wohl wissend, dass die Untersuchung des Reichtums der Reichen und Superreichen dieser Welt, der privaten Vermögen und des Kapitals, auf dem heutzutage Macht beruht, seit jeher eines der heißen Eisen ist, von denen die offizielle Sozialwissenschaft lieber die Finger lässt.

Aus einzelnen Länderstudien wissen wir seit langem, dass die Vermögensverteilung in aller Regel noch weit ungleicher ausfällt als die Einkommensverteilung. Ein halbwegs zutreffendes Bild von der tatsächlichen ökonomischen Ungleichheit erhält nur, wer beides gleichermaßen analysiert. Die Autoren der WIDER-Studie haben das zum ersten Mal getan. Dank ihrer Pionierarbeit verfügen wir endlich über einigermaßen verlässliche Daten zum Verhältnis von Armut und Reichtum in der Welt von heute. Untersucht wurde die globale Verteilung des Reichtums für die erwachsene Weltbevölkerung im Blick auf Haushaltsvermögen (netto, nach Abzug der Schulden).

Die Studie reicht bis 2000, aktuellere Daten sind weltweit nicht verfügbar. Nur für die relativ kleine Zahl von 18 Ländern gab es überhaupt vollständige Erhebungen, auf die WIDER zurückgreifen konnte. Für eine Reihe weiterer Staaten war man auf Umfragedaten angewiesen, die freilich einen gewaltigen Nachteil haben: Schulden und Finanzvermögen (besonders Immobilien) werden in der Regel nicht vollständig oder viel zu niedrig angegeben. Dies schlägt auf die Schätzungen durch, die von den Autoren der Studie mit Hilfe der Datensätze aus 38 Ländern für weitere 150 vorgenommen wurden.

In der Topliga

Dem vorliegenden Material lässt sich entnehmen: 90 Prozent des weltweiten Reichtums (Netto-Haushaltsvermögens) befinden sich in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum (Japan, Australien). Auf Nordamerika, mit sechs Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung entfällt allein ein Drittel des Weltvermögens – auf Indien mit mehr als 15 Prozent der Erwachsenen weltweit hingegen nur ein knappes Prozent. Aber auch zwischen den reichen Ländern des Nordens variieren die Vermögenswerte beträchtlich: In Irland gehören dem obersten einen Prozent der Vermögenden 10,4 Prozent aller privaten Haushaltsvermögen, in der Schweiz sind es nicht weniger als 34,8 Prozent, in den USA (wegen notorisch unvollständiger Daten für die Superreichen) „nur“ 33 Prozent. Dafür entfallen dort auf die Spitzengruppe der obersten zehn Prozent der Vermögensinhaber fast 70 Prozent der gesamten privaten Haushaltsvermögen. In China halten die obersten zehn Prozent gerade 40 Prozent.

Wer zur Topliga der Reichen dieser Welt gehören will, muss über ein Vermögen von mehr als 500.000 Dollar verfügten. Diese Spitzengruppe umfasst immerhin 37 Millionen Erwachsene. Seit dem Jahr 2000 dürfte sich die Mindestsumme an Vermögen, die man braucht, um in diese Kategorie aufzurücken, jedoch erhöht haben – um geschätzte 32 Prozent.

Daraus folgt, dass den obersten zehn Prozent gut 85 Prozent des Weltvermögens gehören. Wer sich zu dieser Gruppe rechnen darf, besitzt im Durchschnitt 40 mal mehr als der Weltdurchschnittsbürger. In der unteren Hälfte dieser Pyramide muss sich die Hälfte der erwachsenen Weltbevölkerung hingegen mit gerade einmal einem Prozent des Weltvermögens begnügen.

Nehmen wir den berühmten Kuchen, den die konservativen Damen und Herren so schätzen, um uns und sich weiszumachen, jede Umverteilung sei sinnlos, da man bekanntlich nicht mehr verteilen könne als produziert werde. Übertragen wir die Struktur der weltweiten Vermögensverteilung auf eine Gruppe von zehn Menschen, die sich den bewussten Kuchen teilen, dann müssen wir uns einen Herrn vorstellen, der 99 Prozent des Kuchens für sich allein beansprucht, während sich die übrigen neun das verbleibende eine Prozent teilen. Würde der Kuchen umverteilt, würde der eine nicht daran sterben, und den anderen neun ginge es erheblich besser als zuvor.

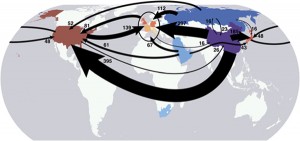

Wo sind die Reichen und Superreichen dieser Erde zu finden? Nordamerika, Europa, Japan und Australien wurden bereits erwähnt. In den USA zum Beispiel leben 37 Prozent der Superreichen, es folgt Japan mit 27 Prozent. Auf Brasilien, Indien, Russland, die Türkei und Argentinien entfällt jeweils knapp ein Prozent der globalen Spitzengruppe, China hat schon 4,1 Prozent der reichsten Weltbürger vorzuweisen. Nach der WIDER-Studie gab es 2000 bereits 13,5 Millionen Dollar-Millionäre weltweit (erheblich mehr also als in den Studien der Vermögensverwalter Merrill-Lynch und Forbes verzeichnet) und genau 499 Vermögens-Milliardäre. Inzwischen dürften es erheblich mehr sein.

Der Autor ist Professor für Wirtschafts- und Steuerrecht an der Universität von Amsterdam.